Le contexte historique

La seconde moitié du IIIe siècle est une période politiquement, militairement et économiquement troublée pour les provinces nord-occidentales de l’Empire romain, alors en proie à des invasions de peuples barbares. Celles de la fin de la décennie 250 provoquent notamment l’usurpation du général Marcus Cassianus Latinius Postumus (Postume), en 260, et avec lui la création d’un Empire gaulois qui fédèrera jusqu’à douze provinces, et ce durant quatorze années.

Cet empire sécessionniste va être le terreau d’un important monnayage d’imitation qui prend naissance dans la décennie 260, avec la mise en circulation d’espèces de bon aspect et de bon module (figure 1), puis qui évolue vers une production de masse de piètre qualité après 275 : les « imitations radiées » (figure 2). Ces monnaies de nécessité iront jusqu’à supplanter les espèces officielles dans la circulation durant tout le dernier quart du IIIe siècle.

Espèces de bon aspect et de bon module.

figure 2:

Une production de masse de piètre qualité après 275 :

les « imitations radiées »

L’atelier de faussaires de Châteaubleau (Seine-et-Marne)

Châteaubleau est une agglomération secondaire de Gaule Lyonnaise implantée en bordure d’un tronçon de la via Agrippa. Les recherches archéologiques qui y sont menées depuis 1961 ont abouti à la mise au jour de plusieurs monuments et quartiers d’habitation ayant fonctionné entre le Ier siècle après J.-C. et le Ve siècle.

Dans la seconde moitié du IIIe siècle, la ville est prospère et son économie est étroitement liée à l’activité cultuelle. C’est alors que des monnaies d’imitation vont être émises dans au moins trois officines partiellement fouillées en bordure de la voie romaine, près des aires cultuelles, et dans une villa rustica. Il s’agit de fausses monnaies dans un premier temps (ca 263-275), car elles visent à tromper les utilisateurs. Dans un second temps, l’atelier produit des monnaies de nécessité jusque dans la seconde moitié de la décennie 280, comme des dizaines d’autres dans un territoire vaste et précis, équivalant aux Gaules Belgique et Lyonnaise, aux Germanies Inférieure et Supérieure, et aux Bretagnes Inférieure et Supérieure.

Les monnaies officielles imitées

L’imposant mobilier recueilli – plus de 6 000 objets monétaires – montre que ces officines ont contrefait pas moins de trois dénominations : le denier, l’antoninien et le double sesterce.

Le denier, introduit sous la République romaine, est une monnaie d’argent initialement destinée à la solde des troupes et au salaire des fonctionnaires. Sa production et sa circulation deviennent épisodiques à l’issue du règne de Gordien III (238-244), mais les exemplaires de bon aloi restent très recherchés. C’est pourquoi l’espèce continue à être contrefaite jusque dans la décennie 270.

L’antoninien est une autre pièce d’argent qui se distingue de la précédente par la couronne radiée et non laurée que porte l’effigie impériale et par sa valeur double, malgré une masse seulement 1,5 fois supérieure à celle du denier. Introduite par Caracalla en 215, elle ne devient l’espèce de référence qu’en 238, lorsque les contraintes financières liées aux guerres deviennent plus fortes que les préventions à son égard.

Le double sesterce est une espèce en alliage cuivreux émise par Postume entre 260 et 262, sur laquelle l’empereur arbore une effigie radiée qui la distingue du sesterce. L’initiative est un échec car sa masse théorique est identique à celle du sesterce, malgré une valeur double. Mais la demande en numéraire de bronze est telle que des imitations vont être produites en grandes quantités jusque vers 270.

Les techniques mises en œuvre

Les monnaies émises à Rome et dans les autres ateliers impériaux (Trèves, Cologne, Milan, etc.), étaient toutes frappées, alors que leurs imitations pouvaient être frappées ou coulées. Les faussaires, qui ne manquaient ni de technicité, ni d’ingéniosité, mettaient en œuvre des techniques variées que les découvertes de Châteaubleau illustrent remarquablement.

Les monnaies frappées

Elles sont obtenues en frappant des flans vierges entre deux coins monétaires, gravés en creux et en miroir par des scalptores : un de droit, qui arbore l’effigie de l’empereur ; un de revers, dédié à sa « propagande ».

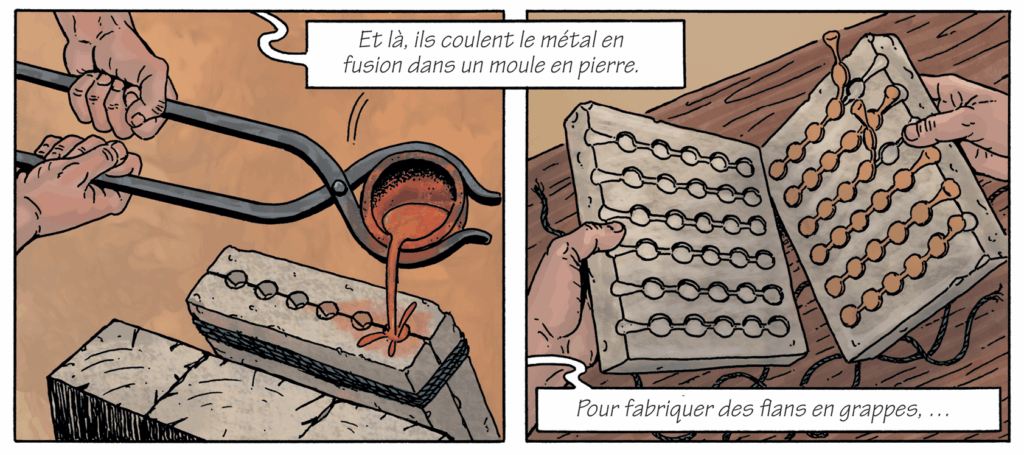

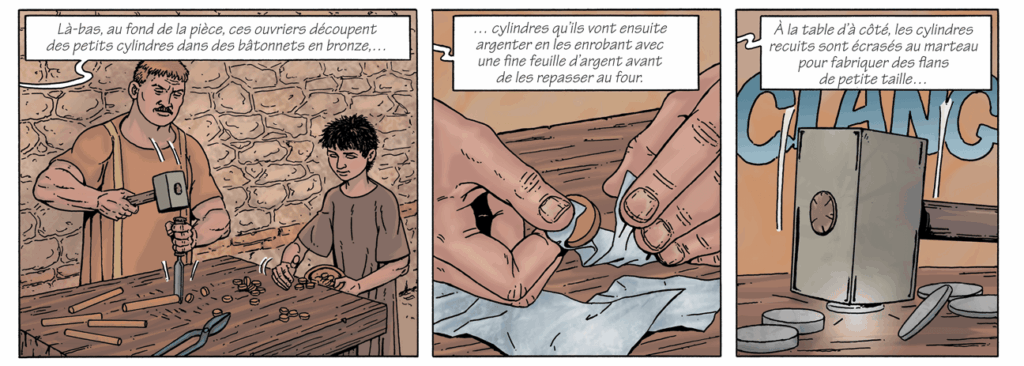

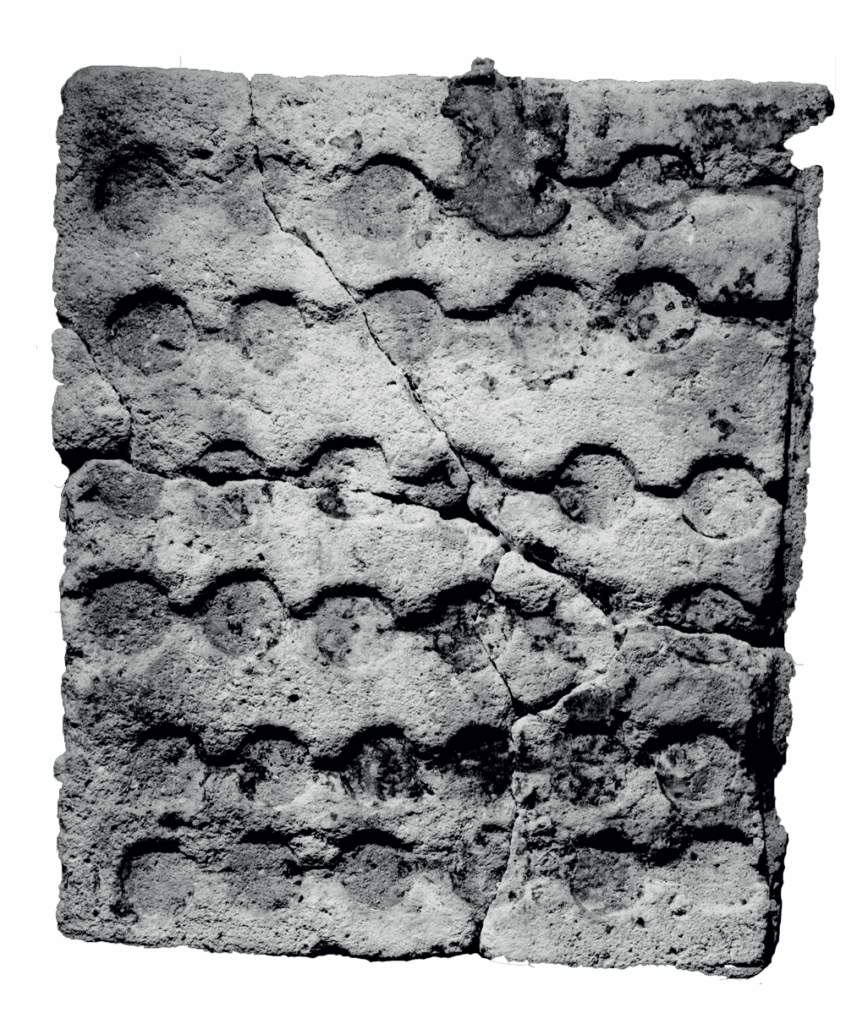

Les flans étaient préparés quant à eux selon différents modes opératoires. Pour les antoniniens, le plus commun consistait à découper des « boudins » dans des bâtonnets en bronze, puis à marteler ces cylindres unitaires jusqu’à les transformer en flans. Pour les exemplaires de bonne qualité, frappés dans la décennie 260, une argenture était appliquée dès l’étape du boudin (figure 3). Pour les doubles sesterces, les flans étaient découpés dans des plaques (figure 4) ou coulés dans des matrices en pierre, dont trois exemplaires ont été mis au jour (figure 5). Les moules de comparaison, fort rares, proviennent de Chypre et surtout d’Israël, et sont datés entre le IIe siècle avant J.-C. et le Ier siècle après J.-C. Parfois, les faussaires se contentaient de surfrapper des bronzes officiels partiellement effacés par l’usure, ce qui permettait de s’affranchir de la préparation des flans tout en attribuant une valeur faciale supérieure à celle d’origine (figure 6).

Figure 3: Préparation de faux antoniens argentés à partir de bâtonnets en alliage cuivreux. Cliché, © D. Biasi.

Figure 4: Moule en pierre calcaire pour flans de grands bronzes ;

un raté de coulée est encore présent dans un alvéole. Cliché, © D. Biasi.

Figure 5: Sesterce de Trajan

partiellement effacé, surfrappé avec des coins de double sesterces.

Cliché, © D. Biasi.

Figure 6: Moules monétaires de faux deniers en terre cuite.

Cliché, © D. Biasi.

Les monnaies coulées

La technique du coulage, utilisée pour les trois dénominations, consistait à empreindre l’avers et le revers de monnaies officielles en les pressant entre deux disques d’argile, puis à disposer ces assemblages sur plusieurs niveaux (figure 7). La pile ainsi constituée était entaillée sur toute sa longueur pour assurer la fonction de canal de coulée. Les encoches pratiquées sur la tranche des moules facilitant la reconstitution de la pile après l’extraction des prototypes officiels. Ces piles étaient ensuite assemblées par trois puis, après cuisson de l’assemblage, le métal en fusion introduit dans le canal de coulée central. L’alliage mis en œuvre pour les deniers et antoniniens était un bronze à forte teneur stannique (environ 25 %) dont la couleur était proche de celle de l’argent. Le numéraire ainsi produit, avec des empreintes officielles et un métal dépourvu de métal fin, visait de toute évidence à tromper les utilisateurs sur sa valeur.

A qui profite le crime ?

L’étude de l’atelier de Châteaubleau a permis de reconnaître en lui l’« atelier II », une officine de faussaires identifiée par le grand numismate Pierre Bastien dans son ouvrage de référence sur les monnaies de bronze de Postume paru en 1967.

Ce rapprochement est fondamental, car il permet d’estimer à plusieurs millions de pièces le volume des émissions castelblotines. Pour disposer de telles capacités de production, les faux-monnayeurs ont nécessairement bénéficié de complicités importantes au sein de la civitas des Sénons, peut-être jusqu’à celle de ses magistrats supérieurs et/ou financiers qui auraient même pu être les instigateurs de ce trafic, eu égard à son impact économique majeur.

Fabien PILON – Docteur en archéologie et histoire des mondes anciens – Association La Riobé – UMR 7041, ArScAn, équipe GAule et Monde Antique

Le site archéologique gallo-romain de Châteaubleau, un lieu unique en Île-de-France à découvrir. https://www.youtube.com/watch?v=Uctpp6l-dBM