Collaboration auteurs-scientifiques dans la réalisation de BD historiques, ou comment intégrer l’archéologie dans la réalisation de BD historiques

En ce qui me concerne, j’estime qu’une bonne connaissance de l’antiquité, période traitée par mes scénarii, est nécessaire pour rendre crédible le travail des auteurs, les sources documentaires n’étant, en effet, pas suffisantes et comportant surtout des clichés mélangeant genre et époque pouvant déboucher sur des anachronismes.

La réalisation sérieuse d’une bande dessinée historique passe au préalable par un long travail de recherche. Si les auteurs souhaitent également faire preuve de rigueur dans leurs reconstitutions dessinées et textuelles, cette recherche se doit alors d’être la plus aboutie possible.

Cependant, pour perfectionner certains détails dans les reconstitutions dessinées, j’ai souhaité obtenir l’aval d’archéologues spécialistes du second Âge du Fer ou de l’époque romaine.

Cet article est l’évocation rapide de cette collaboration.

1. Le casque d’Agris : quand l’archéologie redonne vie aux Gaulois.

L’époque choisie pour le scénario de mon premier album, la protohistoire celtique, est une période où les sources sont quasi inexistantes et la documentation disponible complètement erronée car reposant sur de nombreux clichés obsolètes.

Aujourd’hui, seule l’archéologie est en mesure de revoir sous un œil neuf le monde celtique et d’aborder autrement sa culture. Les travaux menés par les archéologues, depuis les années 1980, sur de nombreux sites majeurs, ont permis de replacer, par exemple, quelques sanctuaires gaulois dans leur contexte géographique et social et d’analyser les pratiques et coutumes religieuses attachées à ces structures. De même, l’étude du mobilier archéologique a progressé et donné des classifications.

Dans de nombreux domaines, les connaissances sur la « civilisation gauloise » ont été grandement améliorées. Cependant, si elles nous permettent de rectifier en partie notre vision de cette période, elles demeurent, pour certains aspects de la culture gauloise, au stade d’hypothèses et comportent encore des incertitudes.

Pour les albums du Casque d’Agris, plusieurs archéologues m’ont apporté leur aide, sous forme de conseils, de documentations, de relectures et de corrections des premiers dessins, manifestant ainsi tout leur intérêt pour la démarche qui est au cœur de mes BD : une remise en cause totale, auprès du grand public, de la vision traditionnelle du monde celtique et une insistance particulière sur certaines reconstitutions archéologiques et certains aspects de la vie sociale, culturelle, religieuse, militaire, etc., des Gaulois tels qu’ils résultent de la recherche moderne.

2. Alésia : une autre bataille…

Ce projet a nécessité une collaboration plus soutenue et plus longue avec Claude Grapin (conservateur en chef du patrimoine au Conseil départemental de la Côte-d’Or), l’album est réalisé avec le soutien MuséoParc Alésia.

Dans son fond, il s’inscrit dans la continuité de mes premiers albums avec une reconstitution la plus juste possible s’appuyant sur les dernières données de l’archéologie. Ainsi, une étude récente m’a permis de reconstituer de manière précise l’équipement des combattants des deux camps. Elle n’est pas la seule et d’autres travaux m’ont été utiles pour cela.

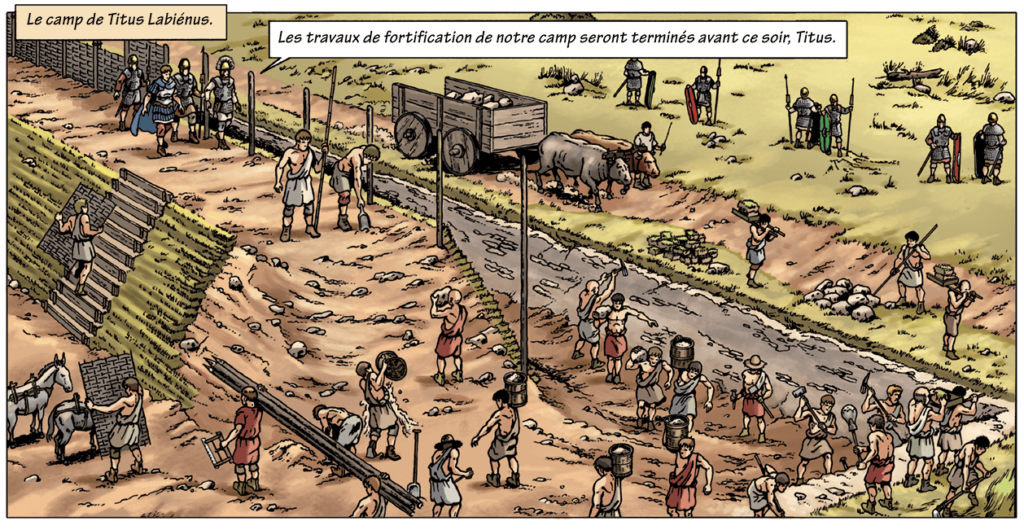

2.1 Les fortifications romaines.

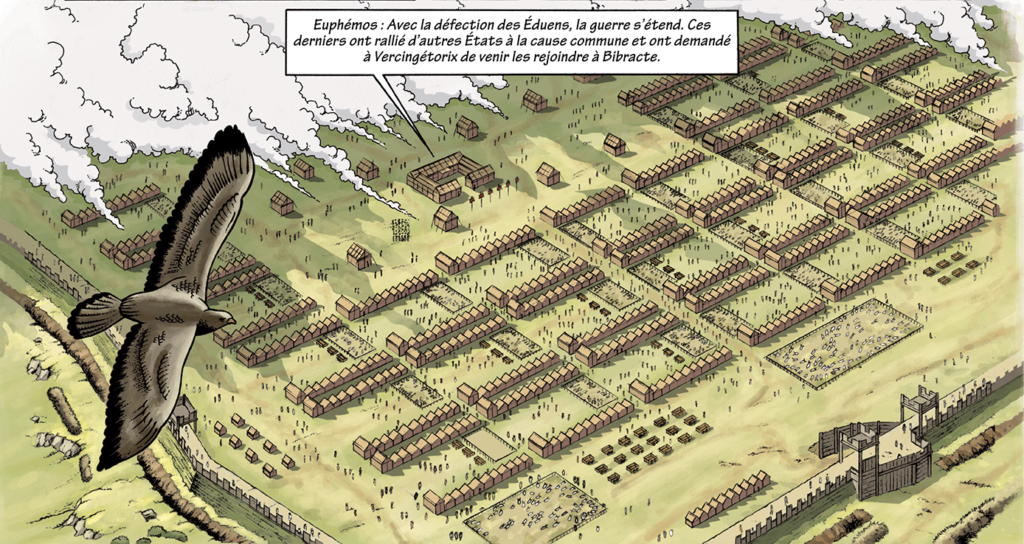

Par les textes et l’archéologie, nous savons comment les Romains, adeptes de la castramétation quotidienne, construisaient les fortifications de leurs camps. Sur cette vue aérienne d’un camp césarien, la répartition de la légion en cohortes, manipules, centuries est bien visible, comme permet aisément de le voir la disposition des tentes.

Il est à noter également que le camp n’est pas construit selon la norme en vigueur sous l’empire, c’est à dire sous la forme d’un rectangle allongé dont la largeur est égale aux deux tiers de la longueur. Les camps romains républicains, en général, adoptent une forme dite « patatoïde », en ce sens que les fossés et le rempart suivent les courbes de niveau et donnent au camp un aspect irrégulier. La porte du camp comporte un dispositif de protection particulier et typiquement romain.

Silvio Luccisano, auteur scénariste.

Cet article a été rédigé pour la publication des actes du « premier colloque international sur la bande dessinée historique » de l’Université de Pau et des pays de l’Adour organisé en novembre 2011.

Pour en savoir plus, lire ici le PDF de l’article complet que vous pouvez retrouver sous une forme papier dans : La bande dessinée historique. Premier cycle : l’Antiquité. Collectif, Julie Gallego (dir.). Presses de l’Université de Pau et des pays de l’Adour, 2015.

Les 4 albums du « Casque d’Agris » sont aujourd’hui publiés par les éditions La muse. Retrouvez-les ici.